иөӣйҒ“иҪ®иғҺж— жӣҝд»Јпјҡдё“еұһи®ҫи®Ўзҡ„жҖ§иғҪеҜҶз Ғ

еҪ“иөӣиҪҰд»Ҙ 300 е…¬йҮҢд»ҘдёҠзҡ„ж—¶йҖҹжҺ иҝҮејҜйҒ“пјҢжҲ–еңЁзӣҙйҒ“дёҠзһ¬й—ҙзҲҶеҸ‘ејәеҠІеҠЁеҠӣж—¶пјҢиҪ®иғҺдҪңдёәе”ҜдёҖжҺҘи§Ұең°йқўзҡ„йғЁд»¶пјҢжӯЈжүҝеҸ—зқҖиҝңи¶…жҷ®йҖҡиЎҢ驶еңәжҷҜзҡ„иҖғйӘҢгҖӮиҝҷе°ұжҳҜдёәд»Җд№ҲеңЁиөӣйҒ“дёҠйҷӨдәҶиҝҷз§ҚиөӣиҪҰиҪ®иғҺжІЎжңүдҪҝз”Ёе…¶д»–иҪ®иғҺзҡ„еҺҹеӣ вҖ”вҖ” жҜҸдёҖеҜёиғҺйқўгҖҒжҜҸдёҖд»Ҫй…Қж–№йғҪдёәз«һйҖҹиҖҢз”ҹпјҢжҷ®йҖҡиҪ®иғҺеңЁжһҒйҷҗйңҖжұӮйқўеүҚж—©е·ІдёҚе ӘдёҖеҮ»гҖӮ

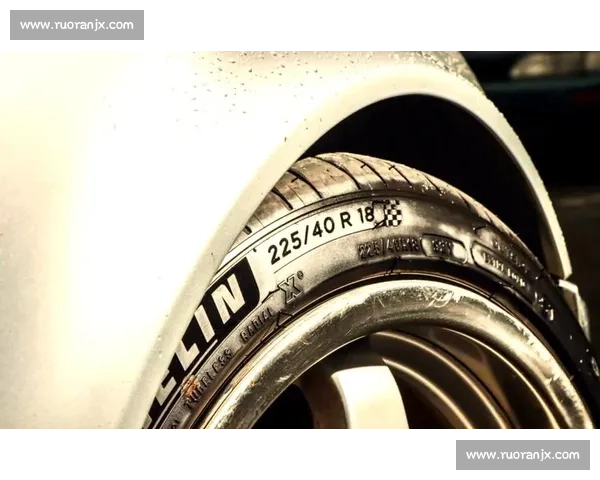

иөӣиҪҰиҪ®иғҺдёҺжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„ж ёеҝғе·®ејӮпјҢе§ӢдәҺж©Ўиғ¶й…Қж–№зҡ„жң¬иҙЁеҢәеҲ«гҖӮдёәиҝҪжұӮжһҒиҮҙжҠ“ең°еҠӣпјҢиөӣиҪҰиҪ®иғҺжҷ®йҒҚйҮҮз”ЁзғӯзҶ”жҖ§ж©Ўиғ¶й…Қж–№пјҢе…¶зҶ”зӮ№иҝңдҪҺдәҺжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„иҖҗзЈЁж©Ўиғ¶гҖӮеңЁиөӣйҒ“дёҠзҡ„жҢҒз»ӯж‘©ж“ҰдёӯпјҢиғҺйқўжё©еәҰдјҡиҝ…йҖҹж”ҖеҚҮиҮі 100в„ғд»ҘдёҠпјҢжӯӨж—¶ж©Ўиғ¶дјҡйҖҗжёҗиһҚеҢ–жҲҗеҮқиғ¶зҠ¶пјҢеҰӮеҗҢз»ҷиҪ®иғҺз©ҝдёҠдәҶ "зІҳжҖ§жӢ–йһӢ"пјҢдёҺең°йқўзҡ„ж‘©ж“ҰеҠӣе‘ҲеҮ дҪ•зә§еўһй•ҝгҖӮиө«з’җжңҖж–°еҸ‘еёғзҡ„ HS-RS3 иөӣйҒ“иҪ®иғҺжӣҙжҳҜйҖҡиҝҮдјҳеҢ–зЎ…еҹәжҲҗеҲҶдёҺеҲҶеӯҗз»“жһ„пјҢе°ҶжҠ“ең°жҖ§иғҪжҸҗеҚҮ 20% зҡ„еҗҢж—¶пјҢиҝҳе®һзҺ°дәҶ 20% зҡ„зЈЁжҚҹйҷҚдҪҺпјҢиҝҷз§ҚзІҫеҮҶе№іиЎЎеҸӘжңүиөӣйҒ“дё“еұһй…Қж–№иғҪе®һзҺ°гҖӮеҸҚи§Ӯжҷ®йҖҡиҪ®иғҺпјҢе…¶й…Қж–№д»ҘиҖҗзЈЁжҖ§е’ҢжҲҗжң¬жҺ§еҲ¶дёәж ёеҝғпјҢеҚідҪҝиҫҫеҲ°зӣёеҗҢжё©еәҰпјҢд№ҹеҸӘдјҡеӣ иҝҮзғӯеҜјиҮҙж©Ўиғ¶иҖҒеҢ–пјҢеҸҚиҖҢдё§еӨұжҠ“ең°еҠӣгҖӮ

иғҺзә№и®ҫи®Ўзҡ„е·®ејӮеҲҷзӣҙжҺҘеҶіе®ҡдәҶиҪ®иғҺеңЁиөӣйҒ“зҺҜеўғдёӯзҡ„йҖӮеә”жҖ§гҖӮе№ІзҮҘиөӣйҒ“дёҠзҡ„ "е…үеӨҙиғҺ" е®Ңе…ЁеҸ–ж¶ҲиғҺзә№пјҢе°ҶжҺҘең°йқўз§ҜжңҖеӨ§еҢ–пјҢй…ҚеҗҲзғӯзҶ”ж•Ҳеә”е®һзҺ°жһҒиҮҙжҠ“ең°еҠӣпјҢе°ұеғҸй“ҒзҲӘзүўзүўжүЈдҪҸи·ҜйқўгҖӮF1 иөӣдәӢжӣҫй•ҝжңҹдҫқиө–иҝҷз§Қи®ҫи®ЎпјҢзӣҙеҲ° 1998 е№ҙеӣҪйҷ…жұҪиҒ”дёәжҺ§еҲ¶иҪҰйҖҹпјҢжүҚејәеҲ¶иҰҒжұӮдҪҝз”ЁеёҰеӣӣжқЎзәөеҗ‘еҮ№ж§Ҫзҡ„иҪ®иғҺпјҢйҖҡиҝҮеҮҸе°‘жҺҘең°йқўз§ҜйҷҚдҪҺжҠ“ең°еҠӣгҖӮиҖҢйқўеҜ№ж№ҝж»‘иөӣйҒ“пјҢиөӣиҪҰйӣЁиғҺеҲҷйҮҮз”Ё "еҲҖзүҮејҸ" жІҹж§Ҫи®ҫи®ЎпјҢеҠ ж·ұеҠ е®Ҫзҡ„зә№и·ҜиғҪеҝ«йҖҹеҲҮеүІж°ҙиҶңгҖҒжҺ’еҮәз§Ҝж°ҙпјҢиө«з’җ HS-RS3 зҡ„жІҹж§Ҫи®ҫи®Ўе°ұдҪҝж№ҝең°е®үе…ЁжҖ§жҳҫи‘—жҸҗеҚҮгҖӮжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„иғҺзә№иҷҪиғҪеә”еҜ№ж—ҘеёёйӣЁйӣӘпјҢдҪҶеңЁиөӣйҒ“з§Ҝж°ҙзҺҜеўғдёӯпјҢжҺ’ж°ҙж•ҲзҺҮдёҚи¶іжҳ“еј•еҸ‘ "ж°ҙж»‘ж•Ҳеә”"пјҢй«ҳйҖҹиҝҮејҜж—¶жһҒжҳ“еӨұжҺ§гҖӮ

з»“жһ„ејәеәҰдёҺжё©еәҰз®ЎзҗҶзҡ„зІҫеҮҶжҺ§еҲ¶пјҢжӣҙжҳҜиөӣиҪҰиҪ®иғҺзҡ„зӢ¬й—Ёз»қжҠҖгҖӮиөӣйҒ“иҪ®иғҺйҮҮз”ЁеӯҗеҚҲзәҝз»“жһ„дёҺй«ҳејәеәҰиҒҡй…ҜеёҳеёғпјҢд»Ҙ 75-90В° жҺ’еҲ—жҸҗдҫӣеҲҡжҖ§ж”Ҝж’‘пјҢеёҰжқҹеұӮеҲҷйҖүз”ЁдҪҺз”ҹзғӯжқҗж–ҷжҠ‘еҲ¶еҪўеҸҳпјҢзЎ®дҝқеңЁжҖҘеҠ йҖҹгҖҒжҖҘеҲ№иҪҰзҡ„жһҒз«ҜеҸ—еҠӣдёӢд»ҚиғҪдҝқжҢҒзЁіе®ҡжҺҘең°еҪўзҠ¶гҖӮиҝҷз§Қи®ҫи®ЎиғҪе°ҶиҪ®иғҺзҡ„е·ҘдҪңжё©еәҰдёҘж јжҺ§еҲ¶еңЁжңҖдҪіеҢәй—ҙ вҖ”вҖ” жһҒиҪҜиғҺйҖӮй…ҚдҪҺжё©иө·дјҸиөӣйҒ“пјҢзЎ¬иғҺеҲҷеә”еҜ№жһҒз«Ҝе№ІзғӯзҺҜеўғпјҢжё©еәҰеҒҸе·®и¶…иҝҮ 20в„ғе°ұеҸҜиғҪеҜјиҮҙжҠ“ең°еҠӣйӘӨйҷҚгҖӮF1 иөӣдәӢдёӯзҡ„жҡ–иғҺеңҲжӯЈжҳҜдёәдәҶи®©ж–°иғҺеҝ«йҖҹиҫҫеҲ°е·ҘдҪңжё©еәҰпјҢйҒҝе…ҚеҶ·иғҺзҠ¶жҖҒдёӢзҡ„жҖ§иғҪзјәеӨұгҖӮжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„з»“жһ„и®ҫи®Ўдҫ§йҮҚиҲ’йҖӮжҖ§дёҺиҖҗз”ЁжҖ§пјҢиғҺдҪ“еҲҡеәҰдёҚи¶іпјҢеңЁиөӣйҒ“жһҒйҷҗе·ҘеҶөдёӢдјҡеҮәзҺ°дёҘйҮҚеҪўеҸҳпјҢдёҚд»…жҠ“ең°еҠӣиЎ°еҮҸпјҢжӣҙеҸҜиғҪеӣ еҶ…йғЁиҝҮзғӯеј•еҸ‘зҲҶиғҺгҖӮ

иөӣиҪҰиҪ®иғҺзҡ„и®ҫи®ЎеҸ–иҲҚпјҢжң¬иҙЁдёҠжҳҜеҜ№з«һйҖҹж ёеҝғйңҖжұӮзҡ„зІҫеҮҶеӣһеә”гҖӮиҷҪ然其磨жҚҹйҖҹеәҰжғҠдәә вҖ”вҖ”F1 иөӣиҪҰжҜҸ 30-50 е…¬йҮҢе°ұйңҖжҚўиғҺпјҢеҜҝе‘Ҫд»…дёәжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„ 1/20пјҢдё”д»·ж јй«ҳиҫҫж•°дёҮе…ғдёҖеҘ—пјҢдҪҶеҜ№дәҺиҝҪжұӮжҜ«з§’зә§дјҳеҠҝзҡ„иөӣдәӢиҖҢиЁҖпјҢжҖ§иғҪдјҳе…Ҳзә§иҝңй«ҳдәҺжҲҗжң¬гҖӮжҷ®йҖҡиҪ®иғҺеҚідҫҝеӢүејәз”ЁдәҺиөӣйҒ“пјҢд№ҹдјҡеӣ жҠ“ең°еҠӣдёҚи¶іеҜјиҮҙиҝҮејҜйҖҹеәҰйӘӨйҷҚпјҢеҲ¶еҠЁи·қзҰ»еўһеҠ ж•°зұіпјҢжӣҙж— жі•дёәиҪҰжүӢжҸҗдҫӣзІҫеҮҶзҡ„и·ҜйқўеҸҚйҰҲпјҢеҸҚиҖҢжҲҗдёәе®үе…ЁйҡҗжӮЈгҖӮжӯЈеҰӮдёҠжұҪжҷәе·ұ L7 Snake Performance зүҲеҮӯеҖҹеҚҠзғӯзҶ”иҪ®иғҺжү“з ҙеӣҪдә§иҪҰеһӢиөӣйҒ“зәӘеҪ•жүҖиҜҒжҳҺзҡ„пјҢеҸӘжңүиөӣйҒ“дё“еұһиҪ®иғҺиғҪи®©иөӣиҪҰжҖ§иғҪеҸ‘жҢҘеҲ°жһҒиҮҙгҖӮ

д»Һж©Ўиғ¶й…Қж–№зҡ„еҲҶеӯҗдјҳеҢ–еҲ°иғҺзә№з»“жһ„зҡ„жҜ«зұізә§и®ҫи®ЎпјҢд»Һжё©еәҰеҢәй—ҙзҡ„зІҫеҮҶжҠҠжҺ§еҲ°з»“жһ„ејәеәҰзҡ„жһҒйҷҗзӘҒз ҙпјҢиөӣиҪҰиҪ®иғҺзҡ„жҜҸдёҖйЎ№зү№жҖ§йғҪзІҫеҮҶеҢ№й…ҚдәҶиөӣйҒ“зҡ„жһҒз«ҜйңҖжұӮгҖӮжҷ®йҖҡиҪ®иғҺеңЁиҖҗзЈЁжҖ§гҖҒжҲҗжң¬гҖҒеӨҡи·ҜеҶөйҖӮеә”жҖ§дёҠзҡ„дјҳеҠҝпјҢеңЁз«һйҖҹеңәжҷҜдёӯеҸҚиҖҢжҲҗдёәзҹӯжқҝгҖӮиҝҷе°ұжҳҜдёәд»Җд№ҲеңЁиөӣйҒ“дёҠйҷӨдәҶиҝҷз§ҚиөӣиҪҰиҪ®иғҺжІЎжңүдҪҝз”Ёе…¶д»–иҪ®иғҺзҡ„еҺҹеӣ вҖ”вҖ” е®ғдёҚжҳҜжҷ®йҖҡиҪ®иғҺзҡ„еҚҮзә§ж¬ҫпјҢиҖҢжҳҜдёәйҖҹеәҰдёҺж“ҚжҺ§йҮҸиә«жү“йҖ зҡ„жҖ§иғҪеҲ©еҷЁгҖӮ

MKsport,MKsport体育,MKsports恩波利,MK体育官网入口иӢҘдҪ жғіж·ұе…ҘдәҶи§Јжҹҗзұ»иөӣдәӢпјҲеҰӮ F1гҖҒж‘©жүҳиҪҰиөӣпјүзҡ„иҪ®иғҺжҠҖжңҜз»ҶиҠӮпјҢжҲ–жғіеҜ№жҜ”дёҚеҗҢе“ҒзүҢиөӣйҒ“иҪ®иғҺзҡ„жҖ§иғҪе·®ејӮпјҢж¬ўиҝҺйҡҸж—¶е‘ҠиҜүжҲ‘пјҢжҲ‘еҸҜд»ҘиҝӣдёҖжӯҘеұ•ејҖеҲҶжһҗгҖӮ